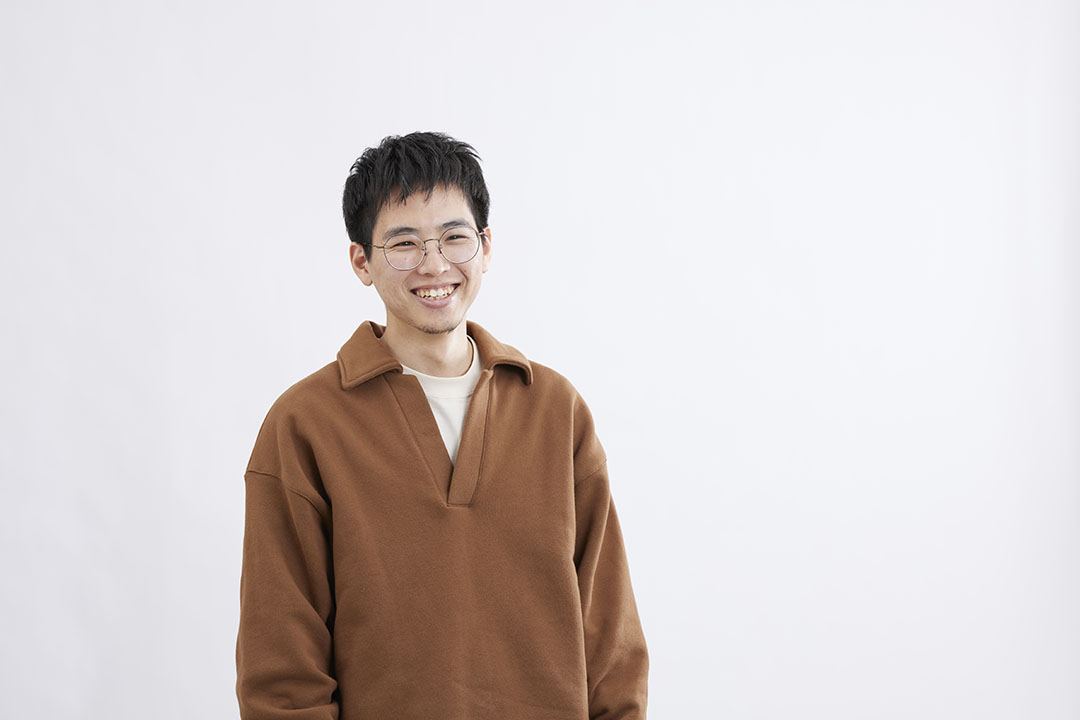

現在はデザインのお仕事をされていますが、もともとそういった分野はお好きだったんですか?

米山:もともと絵を描くのが好きな子どもでした。小学生や中学生の頃は、デザインの「デ」の字も知らない時期で、本当にただ絵や図画工作が好きだったんです。親や親戚から「描くの上手いね」「得意そうだね」と言われて育った、という感じです。そこが、自分にとってのデザイナーとしての原点だと思います。

そこから桑沢デザイン研究所を卒業し、2016年にたきコーポレーションにデザイナーとして入社します。学生時代に学んだことと、社会に出て実践することとでは、制作に関してのギャップはありましたか。

米山:ありましたね。学生の頃は、やっぱり授業じゃないですか。授業の中で想定するクライアントがいることもありましたけど、ハードルがあまりないというか、自分が「こうしたい」と思ったものを形にすればよくて、それで評価をもらう、そんな感じでした。